嫌気性接着剤とは、空気が遮断される状態(嫌気環境)で硬化し、強固な接合を実現する特殊な接着剤です。

一般的な接着剤が湿気や熱などを必要とするのに対し、嫌気性接着剤は金属接合部など酸素が入りにくい場所で硬化が進行します。

私は約30年にわたり研究開発に携わってきましたが、最初は「酸素がないと固まるなんて本当だろうか」という半信半疑から始まりました。

しかし実際に試作や実験を重ねるうちに、その確かな性能と多様な応用可能性に魅了されたのです。

この記事では、初心者の方が押さえておくべき基礎ポイントを中心に簡潔に解説いたします。

関連LINK:

嫌気性接着剤の塗布について ~液体の性質や注意点についてご説明~

嫌気性接着剤の基礎知識

嫌気性接着剤の定義と特殊な硬化メカニズム

嫌気性接着剤は、主成分であるモノマーや重合開始剤が酸素によって硬化を抑制されている状態から、空気がなくなると一気に重合反応が進むという仕組みをもっています。

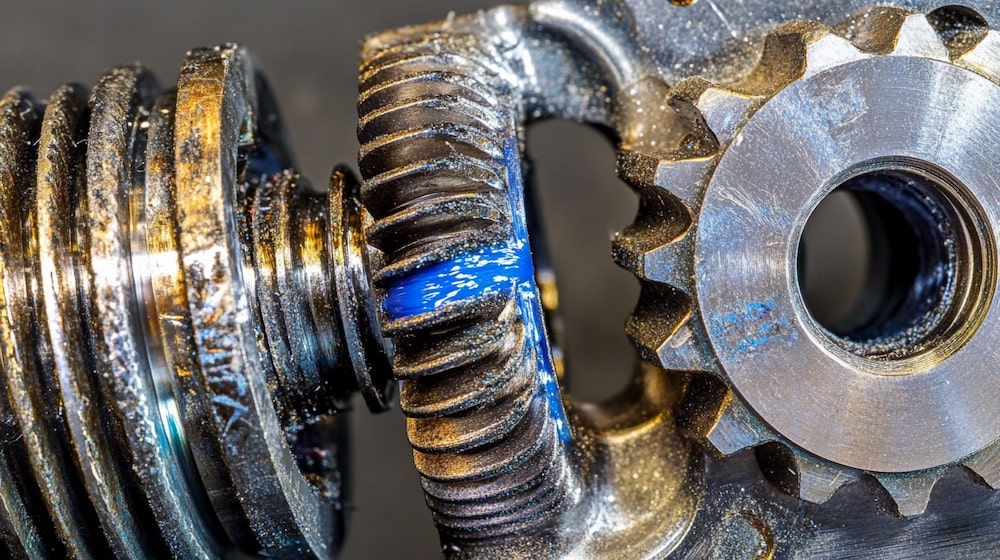

金属面やボルトのネジ部など、空気が行き届きにくい場所で特に効果を発揮すると考えられます。

一般的な接着剤との違いと独自の特性

一般的な接着剤は気温や湿度に左右されるケースが多いのに対し、嫌気性接着剤は比較的環境に影響されにくい点が特筆されます。

また、金属同士を封止する性能に優れており、液体がしみ出すような場所でもシール効果が期待できるといえるでしょう。

嫌気性接着剤の主な種類と用途

- 低粘度タイプ:エンジン部品などの微細な隙間への浸透を狙う用途

- 中粘度タイプ:ギアや軸など機械部品の固定・封止

- 高粘度タイプ:ネジロック剤として用途が広く、振動対策にも活用

多様なバリエーションがあるため、使用目的や作業環境に合わせた選択が重要です。

産業界での活用シーン

自動車産業における嫌気性接着剤の応用例

自動車のエンジンや変速機などでは、金属パーツ同士のわずかな隙間が振動や液漏れの原因となります。

そこで嫌気性接着剤を用いることで、空気の侵入を防ぎながら強固な結合とシール効果を得られるのです。

電子機器製造での採用メリットと注意点

電子機器の基板上では、部品を小型化するほど接合部の隙間が問題になりがちです。

嫌気性接着剤は低粘度タイプを使えば狭い部分にも浸透しやすいという利点があります。

ただし、高温下での連続使用時は熱特性を考慮する必要があるでしょう。

日常生活で目にする嫌気性接着剤の実例

一般家庭でも、金属製棚の組み立てや水回りでのパッキン代わりなどに用いられる場合があります。

店頭で「ネジロック剤」の名で販売されている商品も嫌気性接着剤の一種です。

嫌気性接着剤の選び方と使用テクニック

用途に合わせた最適な製品選定のポイント

まずは対象素材や接合面のサイズを確認し、粘度と硬化速度のバランスを見極めることが重要です。

また、求められる耐熱・耐薬品性がどの程度かを事前に把握しておくと失敗が減ります。

効果的な使用方法と作業環境の整え方

基本として、接合面は油分や汚れをきちんと除去します。

そのうえで、指定の硬化時間を守り、接着面を動かさないことが大切です。

強度をより高めるには、適度な締め付けや固定具の利用が推奨されます。

よくある失敗とその回避策:エキスパートの視点から

硬化不良は、表面処理不足や過度の酸素接触が原因になりやすいと考えられます。

また、使用量が多すぎると硬化ムラを招くため、適量を守ることがポイントです。

嫌気性接着剤の最新動向と今後の発展

環境対応型嫌気性接着剤の開発状況

揮発性の溶剤を含まない「環境対応型」の製品が近年注目を集めています。

特に欧州を中心に、より安全性と低環境負荷を両立させる研究開発が進められている状況です。

日本と海外の技術動向の比較

日本国内では高品質・安定性を重視した製品が多い一方、海外では粘度や機能を細分化し、用途特化型に進化している印象を受けます。

今後は各国企業同士のコラボレーションも増えると見られます。

次世代嫌気性接着剤が目指す方向性

「軽量化」「高強度」「低環境負荷」の3要素を同時に満たす技術が重要であろうと考えられます。

自動車の電動化やロボット産業の拡大に伴い、より過酷な環境での使用ニーズも高まるでしょう。

まとめ

嫌気性接着剤は、自動車から日常生活用品まで、実に幅広いシーンでその真価を発揮しています。

まずは基本的な硬化メカニズムと特性を理解し、用途に合った製品を選ぶことが入門者にとっての第一歩です。

私が長年研究してきた経験からいえる「黄金律」は、事前の接合面処理と適切な使用量を厳守すること。

これだけで硬化不良や強度不足はかなり防げるはずです。

ぜひこの記事を入り口として、今後さらに専門的な知識を深めていただければ幸いです。

最終更新日 2025年5月20日 by rosseng